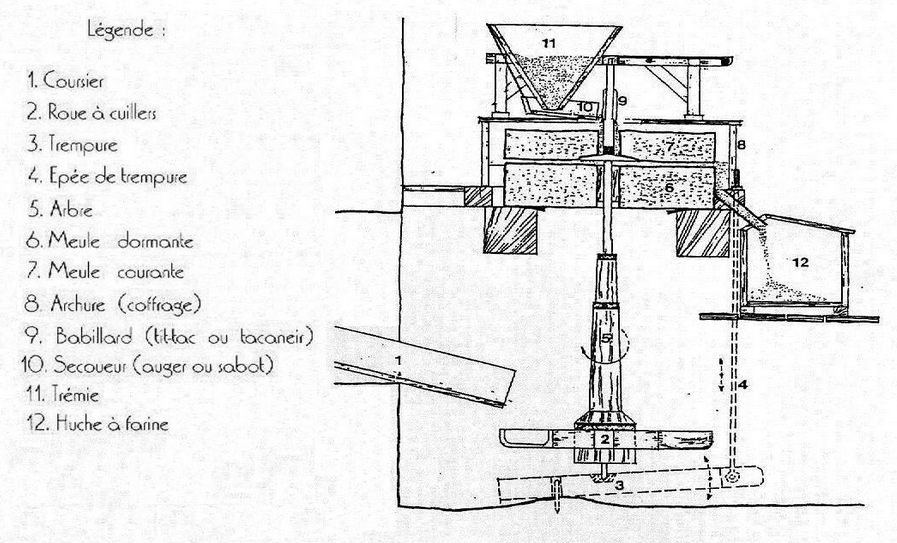

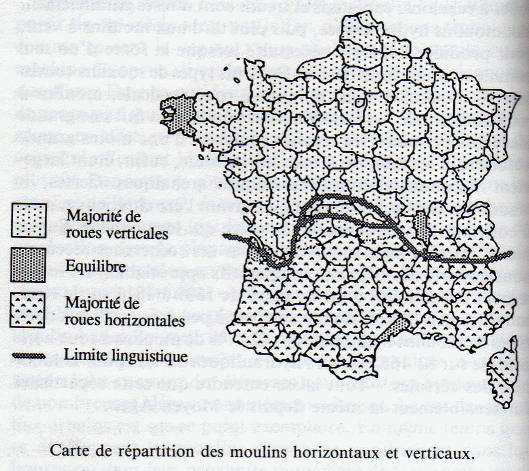

Sous Louis XIV, l’essor de l’activité meunière était encore bien verrouillé par la noblesse. Un arrêt du Conseil royal portant règlement général pour tous les moulins banaux de France, stipulait en 1673 qu’il n’était pas permis de créer un moulin dans sa propriété sans la permission du seigneur lorsqu’il existait des moulins banaux. En 1697, selon d’Ormesson, intendant du roi Louis XIV en Auvergne, il n’y a pas un moulin à vent (en Auvergne) " quoy qu’on ait tenté d’en établir, parce qu’un moment après qu’un vent s’est déclaré, il est contrarié par un autre qui non seulement arreste l’effet du premier, mais aussy qui rompt les tournans et abat les moulins". Les moulins à roue horizontale : Bien des obscurités subsistent sur l’histoire des techniques proprement dites, en particulier au sujet de la position de la roue hydraulique. Il paraît logique de penser que la roue horizontale, qui est restée en usage jusqu’à l’époque contemporaine dans certaines régions et dont le mécanisme est le plus simple, - la meule mobile étant montée directement sur l’axe de la roue à aubes - a été la première employée. Il n’en reste pas moins que toutes les images médiévales de moulin à eau ne montrent que des roues verticales ; les plus anciens témoignages certains de roues horizontales datent du XVIe siècle. Ce type de moulin à roue horizontale est mal représenté ou pas du tout représenté dans le reste de la France. Le Cantal se rapproche de la situation rencontrée dans le Tarn, le Tarn et Garonne, le Lot et d’autres départements appartenant au pays occitan. Il est possible de se rendre compte de la spécificité géographique de ce type de moulin en s’appuyant sur les cartes données par Claude Rivals (2000). A l’échelle de la France, l’importance relative des trois grandes catégories de moulins est la suivante : moulins à vent : 61% ; moulins à eau à roue verticale : 33% et moulins à eau à roue horizontale : 6 %. Plus précisément les statistiques de 1809 reprises par Henri Poupée (1980) et récemment par Claude Rivals (2000) indiquent entre les deux types de moulins à eau, une proportion de moulins à roue horizontale de 96,8 % pour le Cantal, et de 92,1% pour la Haute Loire, alors que le département du Puy de Dôme présente, à la même époque, une proportion de ces mêmes moulins beaucoup plus équilibrée : de 57,8 % (roues verticales) et de 42,2 % (roues horizontales). La séparation entre moulins à roues verticales et horizontales semble trouver ses sources dans les différences de féodalisation entre le Nord et le Sud de la France dès la chute de l'Empire romain. Au nord, les défrichements, les travaux de canalisation des rivières et toute une politique d'exploitation de l'espace ont favorisé l'implantation de moulins collectifs d'une puissance plus importante que les rouets méridionaux, adaptés par leur technique à une production plus familiale.

|